A internet já foi sinônimo de liberdade. Concebida como um espaço aberto, colaborativo e sem fronteiras, prometia derrubar hierarquias e ampliar a voz de quem antes não tinha onde falar. Três décadas depois, essa promessa parece uma lembrança distante. O que nasceu como rede descentralizada se transformou em um ecossistema concentrado, controlado por poucas empresas que mediam o acesso à informação, ao trabalho e até às formas de sociabilidade. A crise da internet não é apenas técnica nem moral — é política e econômica. Entender como chegamos a esse ponto é também repensar quem deve deter o poder de decidir o que é visível, o que é monetizável e o que é silenciado no ambiente digital.

A Internet que nos foi prometida

Diversidade, pluralidade, fácil acesso e conexão real com o mundo inteiro. Essas eram as promessas da primeira internet: um conjunto de redes ao redor do mundo que permitiriam as pessoas se conectarem 24h por dia a qualquer lugar do mundo. Livros, músicas, textos e mensagens? Fáceis de acessar. Bastava plugar computador na Ethernet e era possível ter acesso à esfera pública digital. Por meio dessa Internet, seria possível o exercício ideal das condições plenas da liberdade de expressão: a redução dos muros que limitavam o discurso, como barreiras físicas ou falta de acesso a tecnologias que permitissem ampliar o discurso, como jornais impressos, ficaram por trás. Bastava um post em um blog e pessoas ao redor do mundo inteiro, independente do credo, religião ou gênero, poderiam ler os seus discursos e ideias. O ciberespaço era a promessa de igualdade de vozes e da autonomia individual.

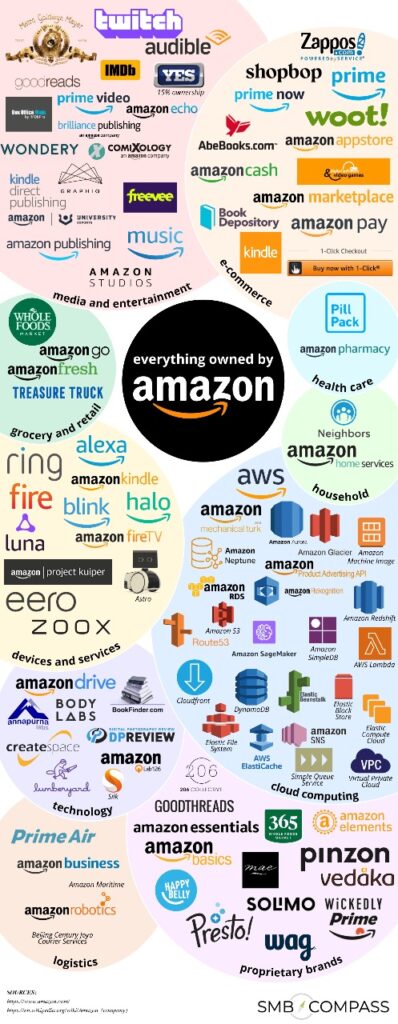

Em 2025, o cenário fica distante da promessa dos anos 80. Da infraestrutura da internet aos serviços e produtos digitais, a concentração econômica é o fator-causa de uma internet centralizada. Hoje ela é um serviço dominado por poucas empresas e com uma bolha de investimento crescente – e, arrisco a dizer – prestes a estourar. A internet livre hoje opera em uma estrutura em que quatro ou cinco conglomerados empresariais possuem dominância em diversos setores econômicos: varejo, serviços digitais, hardware e serviços de infraestrutura em nuvem, por exemplo.

O problema da concentração econômica

Esses agentes econômicos operam de acordo com suas regras ou termos de uso e, em razão da posição de mercado que possuem em determinada atividade, o exercício de direitos da sociedade pode estar diretamente atrelado a esses serviços. Hoje, para exercermos de forma plena o direito de acesso à informação e à liberdade de expressão, é indispensável a presença em espaços como redes sociais. Caso haja alguma limitação de acesso a esse espaço, a capacidade do exercício da liberdade de expressão também é comprometida. Em razão disso, essas empresas não operam apenas como gatekeepers econômicos, mas de direitos humanos também.

Além desse problema, o tamanho dessas empresas e suas táticas de dominância de mercado fizeram com que a Internet como conhecemos hoje seja dependente de forma essencial desses sistemas. Hoje, por exemplo, uma série de serviços digitais dependentes da AWS – a empresa de infraestrutura digital da Amazon – sofreram problemas técnicos que reverberam por diversos outros serviços, como os da Mercado Livre, Roblox e Canva.

A ponte entre concentração econômica e direitos humanos nem sempre é tão clara. Ao fazermos o recorte de diversos problemas relacionados à esfera digital, muitos deles possuem como raiz um elemento central: a forma com que essas empresas produzem e captam valor, conduzem os seus negócios e distribuem os seus recursos. A condução desses modelos de negócio associadas a extração massiva de dados, políticas de moderação de conteúdo em redes sociais e algoritmos que privilegiam desinformação, por exemplo, são exemplos de formas com que os modelos de negócio dessas plataformas podem estar diretamente relacionados à violação dessas garantias.

Como chegamos aqui?

Essa concentração não ocorreu por acaso. Ela é fruto das próprias características estruturais dos mercados digitais. Características como efeitos de rede — quanto mais pessoas utilizam uma plataforma, mais valiosa ela se torna — criam um ciclo de retroalimentação que favorece os grandes e desestimula a entrada de novos competidores. As economias de escala e de escopo amplificam esse poder: o custo de atender um novo usuário é quase nulo, e os dados obtidos em um produto alimentam outro, fortalecendo o mesmo império corporativo.

A esse movimento somam-se práticas deliberadas de aquisição de concorrentes. Plataformas compram aplicativos emergentes, absorvem suas tecnologias e neutralizam qualquer ameaça futura. O consumidor, aparentemente beneficiado por serviços “gratuitos”, paga de outra forma: com a entrega da própria atenção e dos próprios dados. Além desse efeito, a assimetria de informação — em que o usuário pouco sabe sobre como seus dados são utilizados — é um fator que impede aos usuários e reguladores de saber como as plataformas funcionam e operacionalizam as suas atividades.

Além disso, a própria concepção de mercado da atenção, em que a atenção humana se tornou a principal mercadoria da era digital em troca de conteúdos patrocinados, faz com que essas empresas se alimentem em ecossistemas próprios, favorecendo o seu gigantismo. Quanto mais tempo permanecemos conectados, maior é o volume de dados coletados e maior a receita de publicidade direcionada. É um modelo que premia o engajamento a qualquer custo, o que inclui estimular emoções intensas, conflitos e polarização. As plataformas aprendem rapidamente que determinado formato de conteúdo mantém o público por mais tempo na tela — e isso significa lucro.

As consequências desse modelo são profundas. Desinformação, vício digital, degradação do debate público e até a vigilância baseada em dados são sintomas de uma mesma lógica econômica. Não são falhas morais individuais na forma em como os indivíduos fazem uso da internet, mas externalidades negativas advindas do modelo de negócio da internet — um conjunto de consequências que são resultados de determinada atividade empresarial. Essas externalidades transformam as interações humanas dentro do ambiente digital. Vivemos o resultado previsível de um ambiente em que poucas empresas controlam muitos, e o incentivo é manter as pessoas presas em circuitos de atenção e dependência.

A pergunta que resta é: como responsabilizar empresas que fazem uso da sua própria grandeza para permanecer onde estão? Quando o poder econômico se converte em poder informacional e político, as fronteiras entre concorrência, democracia e liberdade se confundem. E é justamente nesse ponto que o debate sobre regulação deixa de ser apenas técnico — e passa a ser, inevitavelmente, político.

Regulação, antitruste e concentração

O instrumento jurídico responsável por zelar por um mercado competitivo é o antitruste. Durante boa parte do século XX, a ideia central das políticas de concorrência – nas quais o antitruste está abarcado – era simples: proteger o consumidor. Se os preços permanecessem baixos e a inovação continuasse a surgir, pouco importava o tamanho das empresas. Essa visão — consolidada nas décadas de 1970 e 1980, sob o domínio do chamado critério de “bem-estar do consumidor” — reduziu o antitruste a uma equação de mercado. A grandeza das empresas passou a ser tratada como sinal de eficiência econômica.

Nos mercados digitais, essa lógica desmorona. Aqui, o preço muitas vezes é zero, e o valor de troca não está no dinheiro, mas nos dados e na atenção dos usuários. A gratuidade aparente mascara uma relação assimétrica, em que os consumidores se tornam fonte de insumo para o modelo de negócios das plataformas. A abordagem tradicional do antitruste — moldada para regular setores industriais tangíveis — revela-se incapaz de lidar com ecossistemas digitais baseados em algoritmos e redes interdependentes.

No Brasil, o órgão responsável por aplicar o direito da concorrência é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Nos últimos anos, a autarquia passou a enfrentar casos que ultrapassam as fronteiras tradicionais da análise de mercado. Questões envolvendo dados, publicidade digital e exclusividade tecnológica impuseram ao CADE o desafio de adaptar seus instrumentos a uma economia baseada em plataformas. Essa transformação exige mais do que uma atualização técnica: requer uma releitura política do papel do antitruste, que volte a enxergar a concorrência como ferramenta de redistribuição de poder econômico.

É nesse contexto que surge o Projeto de Lei de Regulação Econômica das Plataformas Digitais (PL 4675/2025), proposto pelo Ministério da Fazenda. O texto estabelece regras preventivas para empresas de “relevância sistêmica” — aquelas cujo tamanho e poder de intermediação tornam-se indispensáveis para o funcionamento do ambiente digital. A proposta busca fortalecer o CADE e introduzir um conjunto de obrigações estruturais às plataformas dominantes, funcionando como um complemento contemporâneo à política de concorrência.

Entre essas obrigações estão medidas que traduzem, na prática, valores de direitos humanos dentro do espaço digital. A portabilidade e a interoperabilidade de dados, por exemplo, permitem que usuários migrem entre serviços concorrentes sem perder seu histórico, seus contatos ou suas publicações. São mecanismos técnicos, mas de enorme impacto político: concretizam o direito à liberdade de expressão e o acesso à informação, reduzindo as barreiras erguidas pelos ecossistemas fechados das Big Techs.

Outro ponto crucial é a criação de mecanismos de resolução de disputas dentro das plataformas. No Brasil, milhões de pessoas dependem desses ambientes não apenas para se informar, mas para trabalhar. A exclusão de uma conta, a desmonetização repentina ou a alteração no alcance de um conteúdo podem afetar diretamente a subsistência e o exercício de direitos fundamentais. Uma política interna de moderação não é apenas uma decisão empresarial — é uma decisão que interfere no exercício da cidadania digital.

A regulação econômica das plataformas, nesse sentido, não é censura: é um instrumento de garantia de direitos. Ela permite que princípios constitucionais — como a dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa e o pluralismo — sejam operacionalizados no ambiente digital, evitando que a concentração econômica inviabilize liberdades fundamentais. O desafio é transformar normas jurídicas em infraestrutura democrática.

Ainda assim, o antitruste sozinho não vai nos salvar. Nenhuma medida corretiva surtirá efeito se não houver alternativas locais e regionais capazes de competir em pé de igualdade. Isso exige política industrial e investimento público, além de estímulo à inovação e à produção tecnológica nacional. Punir o excesso de poder econômico é necessário, mas insuficiente se continuarmos dependentes das mesmas infraestruturas estrangeiras.

Por isso, o novo debate não é apenas sobre “eficiência econômica”, mas sobre redistribuição de poder — quem controla os fluxos de dados, quem define as regras do debate público e quem lucra com cada segundo da nossa atenção. Regular é trazer de volta para o campo democrático as decisões que hoje pertencem a poucos conglomerados privados.